【重磅】美国关税重压之下清单中为什么豁免聚乳酸(PLA)

详情

文章背景

从首个完全人工合成的酚醛塑料问世至今,塑料的发明已有120余年,其工业化生产也超过60年。凭借质轻、价廉、易加工和安全性高等优势,塑料广泛应用于各领域,成为现代社会的“四大基础材料”之一。全球塑料使用量已是半世纪前的20倍,并预计继续增长。

图1 全球和区域关于控制塑料污染的行动的里程碑

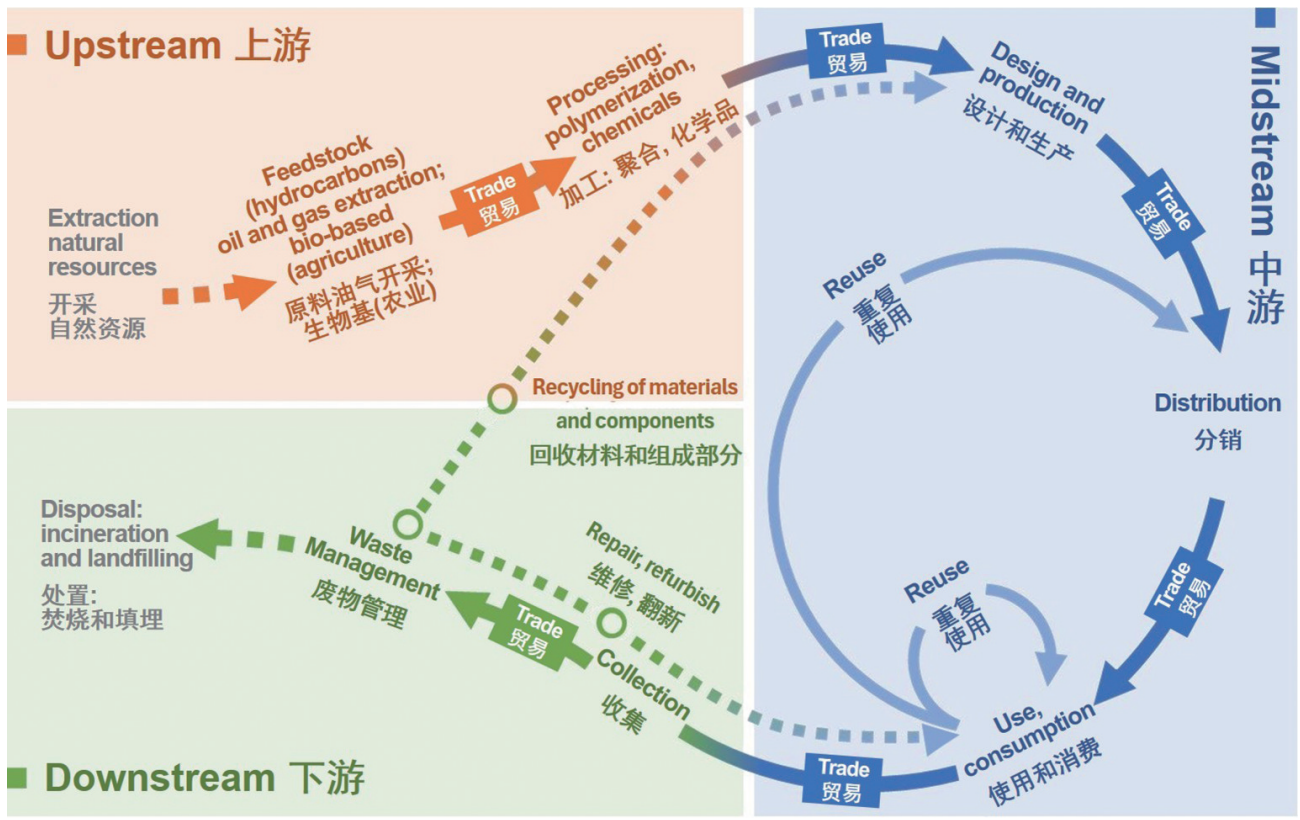

然而,塑料带来便利的同时,不规范生产、使用及废弃物处理引发的塑料污染日益严重,增加资源环境压力。国际社会逐步重视塑料污染治理,其历程可分为三个阶段:从1970年代到2017年,主要聚焦海洋垃圾和微塑料,部分国家出台了禁/限一次性塑料制品的政策;2018年起,各国开始结合循环经济理念推行塑料污染全链条治理。2022年,第五届联合国环境大会通过《结束塑料污染》决议,计划制定一项具有法律约束力的国际文书,开启国际塑料污染治理合作新阶段。

“塑料污染治理国际文书”作为具法律约束力的管控文书,需明确定义“塑料”这一核心概念。然而,目前INC谈判更多关注管控措施和执行手段,对定义的讨论较少,部分国家甚至建议不单独设置定义条款。这一现象的原因包括:塑料种类繁多,内涵定义复杂;定义涉及利益相关方的多重博弈;高分子科学领域对谈判参与不足等。

在此背景下,本文探讨“塑料污染治理国际文书”中“塑料”的定义,分析值得关注的三个问题:①定义中加工和力学性质的考量;②“塑料”与“树脂”的区分;③如何界定生物降解塑料。同时,提出定义塑料时需注意的三大关键点,以期为文书制定提供参考。

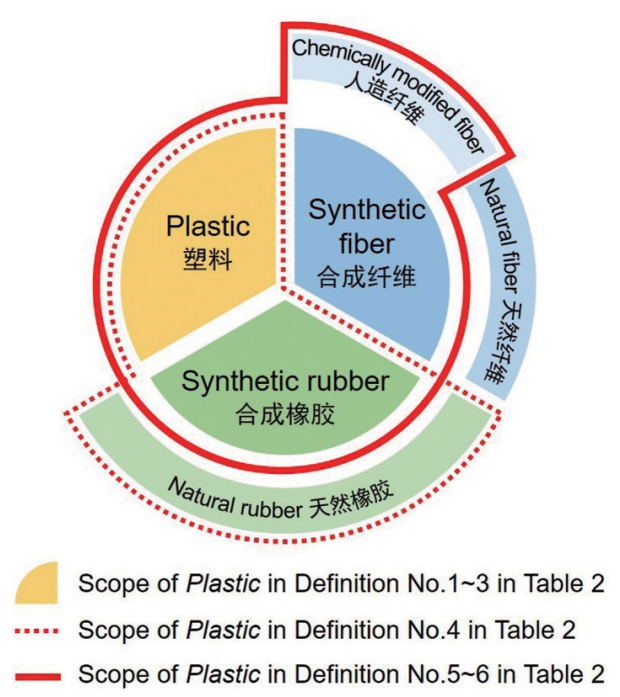

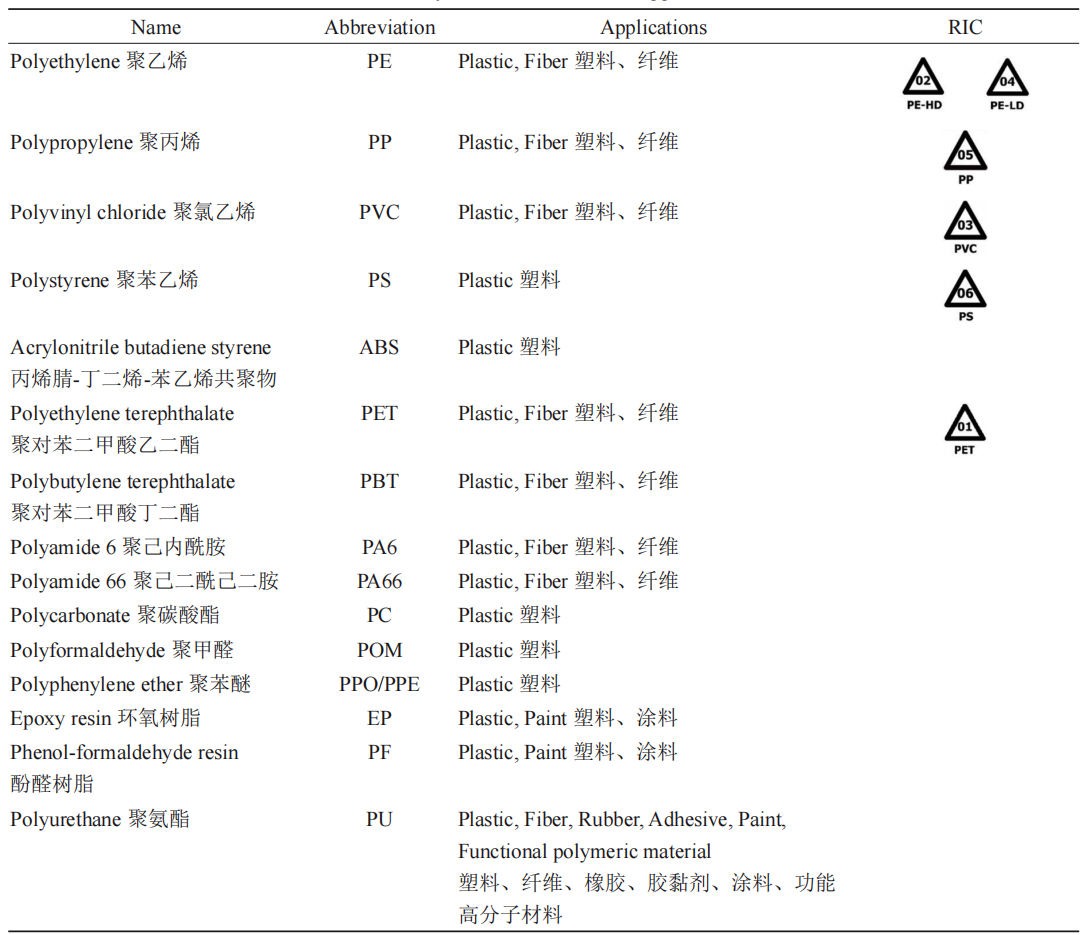

“塑料”的定义因视角不同而异。高分子科学倾向从加工性质和力学性质定义,而环境公约更关注化学组成。这种差异可能导致与纤维、橡胶等其他合成材料的混淆。如果仅基于化学组成定义,可能扩大“塑料”范围,涉及纺织、交通等领域的管控。我们认为,纤维和橡胶不属于塑料,定义应明确加工和力学性质。

塑料、纤维、橡胶是高分子材料的三大类别,应予区分。如仅限定加工性质而忽略力学性质(如MARPOL定义),无法有效区分塑料与橡胶;如仅关注化学来源(如欧盟指令),则改性天然材料甚至纤维、橡胶也可能被视为塑料。我国作为全球最大的高分子材料生产国,涉及的产业范围极广。如果定义过宽,文书管控范围将超出塑料工业,难以在INC会议中达成共识。

微塑料定义为尺寸≤5 mm的固体塑料颗粒,可能来源于塑料、纤维、橡胶。次级微塑料(如衣物微纤维、轮胎微橡胶)是纤维和橡胶的主要来源。在微塑料管控背景下,可将纤维、橡胶纳入讨论,但不宜将其视为塑料的组成部分。

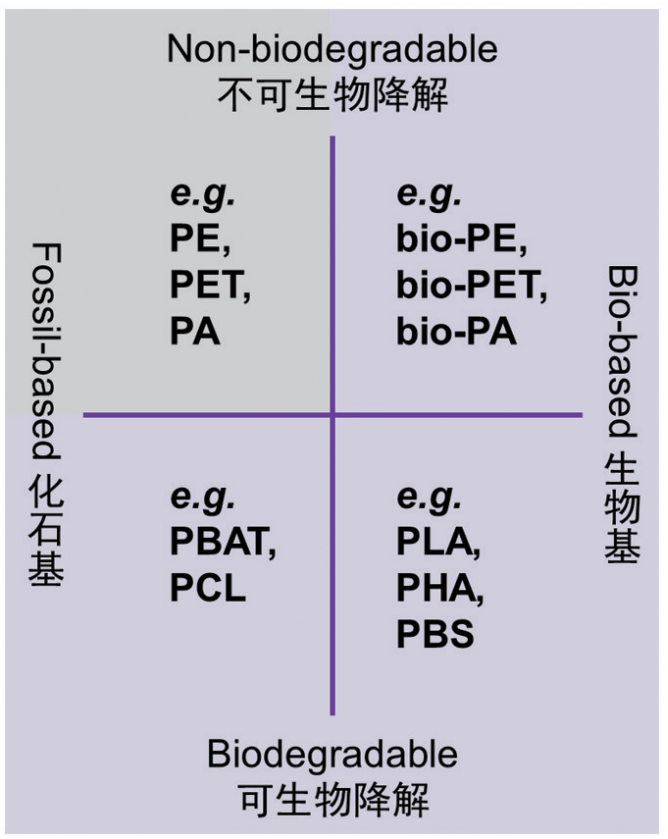

图4 传统塑料的替代品

生物降解塑料作为传统塑料的替代品备受关注,我国相关产业已初具规模,在塑料袋、膜、吸管等领域部分替代传统塑料。然而,生物降解塑料常与“生物基塑料”混淆,且其推广和应用仍面临挑战。在INC谈判中,各方对塑料替代产品的作用存在不同看法。

“生物降解”指塑料可在自然环境中降解,有助于污染治理;“生物基”则强调原料来源于可再生资源,可减少化石资源消耗和碳排放。这两种属性相互独立,生物基塑料未必可降解,生物降解塑料也未必由生物基材料制成。所有塑料可按“是否生物基”和“是否可降解”分为四类,如图4所示,常见塑料如PLA属于“生物基生物降解塑料”,PBAT则为“化石基生物降解塑料”。

生物降解塑料为何难解决塑料污染?

生物塑料种类虽多,但在解决塑料污染上仍面临诸多困境。

其一,成本居高不下,相较于传统塑料,其生产工艺复杂,原料获取等环节成本较高,限制了大规模应用,传统廉价塑料依旧占据市场主导。

其二,部分生物塑料性能有限,像有的不耐高温、韧性不足,难以满足多样化使用场景,导致很多地方仍依赖传统塑料制品。

其三,回收体系不完善,生物塑料的回收标准和流程尚未健全,常与传统塑料混在一起,难以有效分类回收再利用。而且民众对生物塑料的认知不足,很多人分不清其与传统塑料,也影响了它在减少污染方面发挥作用。诸多因素交织,使得生物塑料目前还无法从根本上解决塑料污染这一棘手问题。

其四,生物塑料的降解条件往往较为苛刻。有的生物塑料虽然理论上可降解,但需要特定的温度、湿度以及微生物环境等,在自然环境中,如果达不到这些要求,其降解速度会极其缓慢,甚至可能长时间保持原样,这也让其在解决塑料污染方面大打折扣。而且目前市场上生物塑料的产品标识不够清晰明确,消费者很难直观地辨别,这也阻碍了其进一步推广,进而影响其在应对塑料污染问题上发挥应有的作用。诸多因素交织,使得生物塑料目前还无法从根本上解决塑料污染这一棘手问题。

其五,从生产端来看,生物塑料的规模化生产技术还不够成熟,产量难以在短期内快速提升以满足庞大的市场需求,这使得其在与传统塑料的竞争中始终处于劣势。再加上相关政策扶持力度有待加强,缺乏足够的引导和补贴去推动生物塑料产业更好地发展,这些因素相互叠加,使得生物塑料目前还无法从根本上解决塑料污染这一棘手问题。

最后一点把生物降解塑料技术难度大与成本太高区分开,因为大概率上,这里是所注重的两个截然不同的消费群体,技术难度普通与高,消费画像本有区分,“又便宜又优质”的降解塑料产品极为少数,然而极其低价又极其品质感的产品,仍寥寥无几,产品的最终服务对象是每一个人,故而解决分层消费,个人认为更是最大市场,而更优更具性价比,会是近些年市场主流。